二十八,贴花花

每逢新春佳节

人们把鲜艳悦目的年画张贴于门上

以此增添新春佳节的祥和气氛

传达五谷丰登

宅院平安的朴实愿望

走进开封博物馆年画工作室

刻版,刻刀,颜料,水印操作台

这些尘封的老物件记载着

一段与年节有关的悠悠岁月

今天,让我们一起来认识

国家级非遗代表性项目朱仙镇木版年画

国家级代表性传承人郭太(泰)运

走进这位“90后”的年画人生

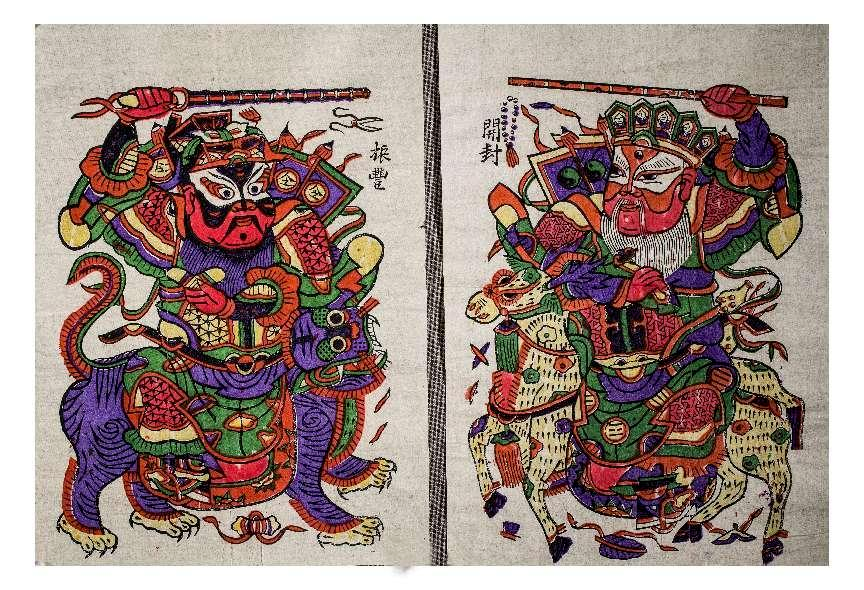

年画,也称门神,既是中国人辞旧迎新的物质符号,也是民众信仰、审美的精神投射。很早之前,人们就画神荼、郁垒、神虎、金鸡等图案于门上以祛不祥。两汉后,现实中的将军、武士等形象也进入到门神像中,至唐代,钟馗出现,秦琼、尉迟恭更是成为社会广泛认同的门神。到了印刷术日益完善的北宋时期,用雕版印制而成的门神像在社会上风靡开来。

朱仙镇木版年画,第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录传统美术类项目,源于北宋都城东京(开封)所开创兴起的木版门神画,主要分布于开封城南的朱仙镇及其周边地区。朱仙镇木版年画盛于明代中期至清乾嘉年间,与天津杨柳青、苏州桃花坞、山东潍坊等地的民间年画,在历史上为繁荣我国的民族文化起到过重要作用。

朱仙镇木版年画《马上鞭》

郭太运

清朝晚期,黄河泛滥,贾鲁河淤塞,朱仙镇迅速衰落下来,年画行业也难逃厄运。清末民初,陇海铁路的建成,使年画行业开始出现新的转机,年画逐渐由朱仙镇向开封迁移,数年间开封城内大小年画作坊不计其数,开封再度成为年画的产销中心。正是在这一时期,13岁的郭太运开始进入年画行,从此开始了与年画相伴相随的一生。郭太运(曾用名郭泰运),男,汉族,1925年生,河南省开封市人,朱仙镇木版年画国家级代表性传承人。

郭太运13岁便进入开封最著名的门神(年画)作坊之一的“云记老店”(店主刘子云)做学徒。好手艺是一个年画作坊最重要的立足之本,为了在众多的年画店中占领一定的市场,领作师傅对学徒的手艺要求十分苛刻。每年农历九月初九以后,开始准备年节时要用的大批量年画,这是作坊最忙的时候,工期紧张,郭太运和师兄师弟们就需要“赶作”,从早上一直干到深夜。一天之内7400个回合,郭太运每印一张颜色版年画的时间不超过3秒。

功夫不负有心人,数年间,郭太运逐渐掌握了从印刷、制色、到刻版的全部工艺,正是这八年的辛苦学习让他具备了离开云记的资本。出师后与师兄谢合彬合作,后来单干取店号“泰盛”。1961年,开封成立“开封年画社”,郭太运被吸收进社刻版、印画;1983年,开封市成立“开封市朱仙镇木版年画社”,郭泰运任古版研究室主任,对不同时期、不同店号的雕版和资料进行修补、复制和整理;2004年,他受聘于开封市博物馆开封朱仙镇木版年画研究保护中心。在80多岁的时候,郭太运还先后到北京,上海、广州、深圳等地参加展出,应邀到新加坡、美国等国家和地区进行文化交流,为项目的传承传播不遗余力。

国家级非遗传承人郭太运

2015年,“郭太运——朱仙镇木版年画”在国家级传承人记录验收工作中被评为优秀项目。一张小小的年画,多种复杂的工艺,凝聚着千百年来民间艺人不断探索的智慧和心血。从艺七十年,郭太运倾其一生抢救、搜集、整理濒临灭绝的传统民间艺术,为朱仙镇木版年画的传播贡献着自己的力量。

朱仙镇木版年画《岐山脚》

朱仙镇木版年画《岐山脚》

关注微博

关注微博 关注微信

关注微信